孔子说:“不愤不启,不悱不发。举一隅不以三隅反,则不复也。” 这里是孔子介绍了他在教育方面的体会,他并不觉得一个老师一言堂地给学生灌输就能有好的教学效果,而是觉得关键在于怎样启发学生自己去思考和琢磨。同时老先生也非常重视学生的悟性,如果学生不能做到举一反三,那就不值得再教了。

那么中医要学到什么程度才能算是一个合格的医生呢?为何现在的中医学生常会感觉“学医三年,自谓天下无不治之症。行医三年,始信世间无可用之方。”呢?是否因为古今考试方法、目标不同,以致于同样的应试教育,导致产出不同呢?

本文从宋朝医科考试题说起,读来令人深思。

曾经,我以为自己接受了中医的现代化教育,学到了很多医学知识,虽然不能算是上知天文,下知地理,中知传统医学的博学鸿儒,但也不是只会玩手机的文盲白丁。

但刚刚看了一套中医科举考试原题,现在只想找个地方静静,有个地窖能让我钻进去也行。因为我发现这些题我一个也不会做,有几个题可能稍微有一点点思路,但是很遗憾,我答不出来。这又让我深深地怀疑我上了一个假大学加一个假研究生,陷入深深的沉思中不能自已。

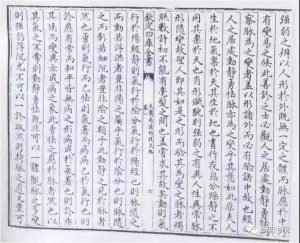

刚刚看的那套中医科举考试原题是宋代国家医学考试试题集,来自于《宋太医局诸科程文格注释》这本书。该书是我国最早的国家中医试题集,全面、完整,且附有详细的标准答案。是非常珍贵的历史文献价值,对我们研究古代中医教育、考试、选拔、任用等制度很有帮助。

我国自宋代始,中医考试纳入国家计划,统一命题,三年一次,八月开考,中选考生来年春二月参加京城省试。考试分为三科:方脉科、针科、疡科。考试内容:方脉科以《素问》、《难经》等为大经,以《诸病源候论》、《眼科龙树论》、《千金翼方》等为小经,针科和疡科则无《脉经》,增加《针灸三经》等。

试题的具体内容包括墨义、大义、脉义、假令论方义、假令法、运气等。考试成绩分为上、中、下三等,标准为“十全为上,十失一为中,十失二为下,全愈不及七分,降舍;未及五分,屏出学”。也就是说十分为满分,属上等;九分为中等;八分为下等;七分以下不及格,处以降级;五分以下为劣,处以退学。

看了一遍题目,我和周围的小伙伴一致认为能得三十分就烧高香了,如果我们真的生在宋代,恐怕早就该卷铺盖滚蛋了。想想就觉得很可怕呢。如若不服,就请做题吧。

墨义(中医基础理论)

第一道

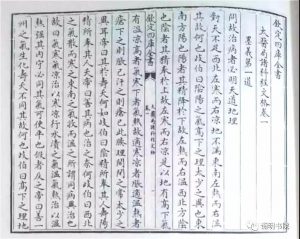

问:故治病者,必明天道地理?

按:按本题出自《素问•五常政大论》,即要求默写“天不足西北”至“故治病者必明天道地理”原文,所谓墨义即是默写题。

脉义(脉诊)

第一道

问:人之居处、动静、勇怯,脉亦为之变乎?

按:本题出自《素问•经脉别论》,但并非要求默写,而是要考试者自已理解和发挥。

好吧,一时半会,我真是一个也写不出来呀刚刚查了一下原文,好长好长的一段话,哎。比着抄可能都抄不利落呢。

大义

第一道

问:彼春之暖,为夏之暑,彼秋之忿,为冬之怒?

按:大义也是考察对经文的理解,内容则涉及基础理论的各个方面。要求用基础理论来解释上面的句子。

天哪,根本不知从哪里下笔好不好。

假令论方义(方药、伤寒)

一道

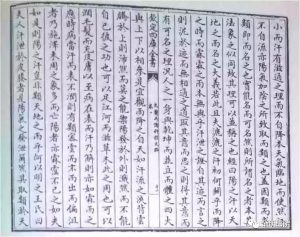

问:《素问》所载,东方青色,入通于肝;南方赤色,入通于心;中央黄色,入通于脾;西方白色,入通于肺;北方黑色,入通于肾。皆以脏法五行,色通五脏。至于金石之类、草木之品,无非法象之相符也。

今观《神农本草·首卷》云:丹砂法火色赤而主心。是丹砂色赤,法南方之火,故丹砂之功,可以专主乎心也。如今之方论所载灵砂、桂心之属,皆能治心,亦赤色之类,如麦门冬、远志之辈,亦治心之药,而色不赤,何也?

诸君以医为业,所当讲论,请陈其意而毋略。

按:本题专门讨论药性理论或处方方解,涉及《内经》、《本草经》、《本草图经》等多种著作,想答出此类题目,必须对中药理论有较强的分析归纳能力。逻辑思维也很重要呀。

天哪,我还是不会。谁来教教我???答案要写在下面呀!

二道

窃详治伤寒之法,汗下之后,其脉静者为病已解。今云太阳病下之后,其脉促者,此为欲解。

复有太阳桂枝一证,“医反下之,脉促者表未解也”。

两证据属太阳,皆言下之脉促,一云欲解,一云未解,理何如哉?

由《本经》云:“阳胜则促”。此皆病脉也。大抵促非平脉。今云欲解者,必有说焉。

余者七脉,皆为下后之病脉,独以促脉为欲解者,未审立法之意何如?请陈其论?

按:本题考查的是对伤寒论内容的理解,涉及到了病症的转化、传变还有脉证的变化。

恩,请让我默默在考场发呆俩小时。。。完全不知该怎么回答。。。准备考完后回家种地了。。。

在太医局考试的影响下,宋金元时代医学界中《伤寒论》也形成了研究热潮,出现了一批研究专著。如庞安时的《伤寒总病论》、韩祇和的《伤寒微旨论》、朱肱的《南阳活人书》、郭雍的《伤寒补亡论》以及许叔微的伤寒论著三种:《伤寒百证歌》、《伤寒发微论》、《伤寒九十论》等,金代成无已的《注解伤寒论》和《伤寒明理药方论》更是研读伤寒必不可少的名著。这种繁荣的景象,与医学考试有关密切的关系。甚至张仲景为后人推崇,尊为医圣,也是在这之后开始的。

假令法(临床辨证)

第一道

问:假令虚劳盗汗候,目即节气,当得何脉?本因是何脏腑受病?发何形候?即今宜用是何方药调理?设有变动,又当随脉如何救疗?

各须引本经为证及本草逐药主疗,所出州土、性味、畏恶、正辅、佐使、重轻、奇偶及修制之法、处方,进行对答。

按:本类假令题是综合性最高的一类题目,涉及到了病候、脉诊、节气(“目即节气”即按答题当时节气之意)、治法、变证、方药等多方面,需要引用《内经》、《神农本草经》、《诸病源候论》等诸多医书内容。

要想答出这道题来,不把上面书读个十遍八遍是不可能的了,要想及格,那必须得把这些书背下来了。

我必须承认,就算开卷考试,我也极有可能不及格

看完这些题有没有哭晕在厕所里?

为什么很多国医大师都感慨——现代教育培养中医博士都不会看病呀?

这就是根本原因,因为学校没有根本没有如何教我们如何看病的内容呀。

中医基础理论课上不讲内经,方药课上不讲药物产地、炮制,中医内科学没学节气变动,传染病课上不讲五运六气。而中医四大经典的课时更是少的可怜。

反正,真正用来看病的内容都没学,中医的精髓没有掌握,我们又怎么会用中医来看病呢?

这也告诉了我们一个成为国医大师的捷径,无他,有事无事读经典,站在巨人的肩膀上学中医,学会做宋代科举考试的试题。把每个理论、每个方药、每个脉型、每个病证都按上面考试的格式,去写一遍,就ok了。

读经典、做临床、跟名师、悟妙道,这是古往今来无数中医人证实过的成功之路,这样再成不了中医大师算服你了。

来源:“诵明书院”公众号,作者:蛋蛋姐/编辑整理:微键