| 《医宗金鉴》痰饮总括:

阴盛为饮阳盛痰,稠粥是热沫清寒,燥少粘连咯不易,湿多易出风吊弦, 隔满呕吐为伏饮,支饮喘咳肿卧难,饮流四肢身痛溢,嗽引胁痛谓之悬, 痰饮素盛今暴瘦,漉漉声水走肠间,饮留肺胸喘短渴,在心下悸背心寒。

痰饮病的范围很广,是生活中最常见到一类病证。很多人去看中医都会被诊断为痰湿重。那么到底何谓痰湿呢?中医学对痰饮的定义是:人体水液代谢障碍所形成的病理产物。我认为大意就是我们喝进去的水,吃进去的营养物质,身体代谢不了,产生了一种半成品,它反而对身体产生了伤害。这种半成品我们叫作痰饮。 |

痰饮水湿,有何不同?

为什么一会叫痰湿、一会叫痰饮、一会又叫水湿呢?

其实这里面是有学问的,古代的医家早就发现,同样是半成品,同样是吃喝下去代谢不掉的东西,差别是很大的。他们的名字,也就是代号,代表着各自的特点,只是我们平时没有重视。

- 痰:是指比较稠厚的液体。

- 饮:是指比较清稀的液体 。

- 水:比饮更清稀的液体叫水。

- 湿:则是讲一种弥散状态的液体。

痰饮水湿,舌像如何?

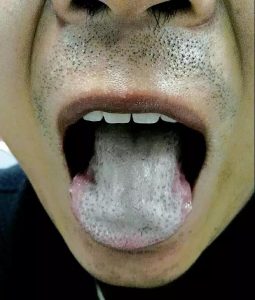

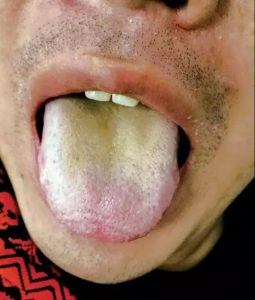

痰湿重的舌苔主要是腻苔。痰湿跟寒相夹杂会形成寒湿,痰湿跟热相搏结就会形成湿热,相应的舌苔主要是白腻(图1)和黄腻(图2)。

【按】这个腻又有致密和疏松的不同,腻而致密的多为痰(图1、图2),腻而疏松的为湿(图3、图4),仔细对比,很容易发现不同。

图1

图2

图3

图4

下面几张照片的舌苔就像水一样湿哒哒的,好像要滴下来一样。光照以后还会反光,好似水面,波光粼粼,这就是水饮的舌像了。

图5

图6

可见,中医学的很多东西并不都是抽象的,有些是有形可见的,舌诊其实是一个很好的切入点。我们把痰湿分为痰、饮、水、湿,也是为了更好地服务临床,用来指导治病。

痰饮水湿,如何治疗?

医圣张仲景在《伤寒杂病论》中专门列了痰饮病篇来讨论痰饮病的治疗。总的原则是:病痰饮者当以温药和之。意思就是,患痰饮病的机体就像一片湿漉漉的田地,我们所用的温热药,就像太阳一样,把田地烤一烤,让水分蒸发掉。

①舌苔腻而致密属于痰的范畴,可以适当运用软坚散结的药物,比如牡蛎、贝母,这就好比对于板结的土地,挖一挖,松松土,祛除痰湿的效果会比较好。总得来看,致密的舌苔比较难治,疏松的舌苔相对好治。

②舌胖苔腻的患者,治法上除了利小便之外,还要补气,必重用黄芪,补气利水。

③风药祛湿效果确实不错,但运用时要注意技巧,一则注意发病部位,上焦头面部病证用蔓荆子、白芷效果好,中焦脾胃病证首选防风,下焦病证选独活、白蒺藜,效果也都还不错。但要注意不是什么情况都能用风药的,风药易耗伤人的正气,必须辨证准确才能用药,而且要中病即止。

附病案一则:

这位患者肠胃不佳,又饱受前列腺问题困扰,尿频尿急,精液中有颗粒。

初诊舌像

处方:党参10g,白术15g,茯苓20g,生黄芪20g,炙甘草6g,白芍10g,升麻6g,炒薏苡仁30g,牛膝10g,草果6g,桔梗10g,神曲20g,枳实6g。水煎服。

服药2周后舌像

对比一下舌头前后的变化,像不像河水褪去后的浅滩上,水流冲刷出的沟壑,水逐渐退了,症状当然也减轻了。痰饮水湿非一日所成,治疗起来自然也要和缓,温燥药用多了易生热,逐水药用多了易伤阴,短时间舌苔消退了,要么变生他病,要么容易复发,所以治疗的关键在于纠正导致这种厚腻舌苔的原因。

| 作者简介 |

张坚,本科毕业于南京中医药大学第二临床医学院针灸推拿学专业,硕士就读于南京中医药大学临床医学院中医男科学专业,师从薛建国教授。就职于南京中医药大学临床医学院。

来源:摘自《舌诊十讲》,作者:张坚,转自“中医出版”公众号(ID:zhongyichuban)/编辑整理:微键