酸枣仁汤,治疗失眠症的千古奇方,了了5味药,为何有如此惊人之疗效?如何理解其立方之法,洞察张仲景处方之真义?“夜炎”老师给我们一种最质朴的解说,能说服你吗?

治疗失眠的千古名方—酸枣仁汤

作者:夜炎

《金匮·血痹 虚劳病》云:“虚劳虚烦不得眠,酸枣仁汤主之”。

组成:酸枣仁二升炒,茯苓二两,知母二两,川芎二两,甘草一两

上五味,以水八升,煮酸枣仁得六升,内诸药,煮取三升,分温三服。

学院派解读

【君】

酸枣仁养肝血安心神;

【臣】

茯苓宁心安神,助君丸安神除烦;

知母滋阴清热,共为臣;

【佐】

川芎调畅气机,疏肝气,

与君药相配酸收辛散并用,具有养血调肝之用;

【使】

甘草和中缓急

夜炎解读

这样的方解似乎没什么毛病。但是我们绝大多数的方剂教科书都仅仅是从药物本身的功效性味去解释一个方剂的功效与作用以及药物组成之间的关系。脱离了方剂原本的出处,忽视了方剂创立人用这个方剂的原意,更忽略了这个方剂创立之历史时代的特征和当时人们的体质状况等。

所以要比较客观地去理解和解释一个方剂的原意,必须要从方剂的出处入手,从当时的历史时代特点入手。如此才能理解方剂创立者的用意,便于我们自己灵活运用方药,取其义取其法而不一定用其方。

回到今天所讲的酸枣仁汤,其出处是东汉时期张仲景所著《金匮要略》的《血痹虚劳病篇》,故方中所述之病人是属于虚劳病患。

▲ 东汉末年

虚劳之人一般阴阳皆虚,容易产生虚火。从酸枣仁汤总体来看,此病人应是心与肝阴血不足兼气虚之人。

病人虚耗变得越来越消瘦,虚火上炎烧灼阴液,心属火,阴血不足,虚火上炎则容易上扰心神,导致心神不安,故出现心悸、失眠、烦躁。虚火灼津,一方面耗津液,一方面容易生成瘀与痰。虚劳耗的不仅是阴,也会耗气,故虚劳病人多表现为气虚无力,即气阴两虚。

类比桂枝汤

仲景此处用的酸枣仁汤其实和另一个大家也非常熟悉的千古名方很像,这个方就是小建中汤或者桂枝汤。仲景治疗此虚劳病人用的也是阴阳并调法。

桂枝汤组成:

桂枝(去皮)三两 芍药三两 甘草(炙)二两 生姜(切)三两 大枣(擘)十二枚。

小建中汤即是桂枝汤原方芍药加倍变成六两,加饴糖。

从方药组成上,酸枣仁味酸,甘草味甘,酸枣仁加甘草是酸甘化阴,就如桂枝汤中的白芍加甘草。

川芎辛散,川芎加甘草即辛甘化阳,如桂枝加甘草。

虚劳病人阴阳俱虚,一般阴阳双补而且阴药多于阳药,就如仲景创立的桂附地黄丸,意在补肾阳而六味地黄丸的量远远多于补阳药桂附的量,以少火生气,阴中求阳。

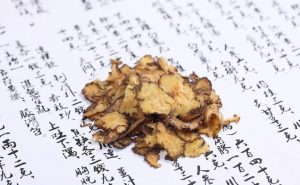

▲川芎

酸枣仁汤方中酸枣仁二升大概为30克,与知母加起来的量比其他三者加起来的量要大,补阴药的量比补阳药的量要大。酸枣仁养阴血敛心阴,其酸收之性也可收敛浮越之虚火,安神定悸。

阴不足也容易产生阻滞,如河流会因河水的量太少而导致淤泥的堵塞,因此补阴的同时要辛散行气以推动,川芎可行气疏肝。肾主水,滋阴之源泉应在肾,就如治干旱应从河流之源头和上游开始。水不济火之虚火多从肾出,知母清肾之虚火,滋阴生水,金水相生,又滋肺阴。

▲知母

茯苓健脾利湿,上祛湿以助化痰(非直接化痰),以杜绝生痰之源,下以利水行水,与知母相合补阴而不停滞,就如六味地黄丸补阴的同时也用了利水的茯苓。

虚劳病人肺气也虚,结合当时战乱年代人们普遍吃不饱,脾胃本身也虚弱,故用甘草补土生金,补脾胃和肺气,同时和中缓急,缓解心悸和虚烦的症状。

这是仲景针对当时普遍吃不饱的虚劳病人阴血不足导致虚烦失眠所定制的药方,若原方原量放到现代人的身上不一定适合,理应加减灵活运用为是。因为现代人已经不存在吃不饱的情况,多是饮食过剩甚至暴饮暴食,而且贪食生冷、喜爱重口味的饮食,加之工作生活压力变大,长期处在空调房用脑力工作,普遍缺乏体力活动等,气滞、痰阻、湿热的因素变得更多,上热下寒体质的人变得越来越多,如此导致的心烦失眠等问题多为实证或虚实夹杂,应该结合患者的具体症状辩证处方、随证治之,而不只是套用某个方剂去使用。

来源:“实用医学知识”公众号(ID:DoctorNian)/编辑整理:微键